エッセイ集・「庭の音」にこと寄せて

“ファクターX・日本”、日本のコロナ水際対策の成功は、摩訶不思議、それは、??、習慣、制度、人種、民度等々、学者、政治家、百家争鳴の賑わいである。

それに肖ると、“ファクターX・岩手”はどうなるの?それなりに広く、人口密度が薄く、山と川しかない過疎だからと、遠慮気味ながら、アーバナイトの決まり文句が聞こえる。

「空気が立ってないんだよ」と、私はさりげなく言うことに決めている。岩手の人々は、清貧の豊かさを大切にする歴史を持つ。象徴的な歴史が甦る。1981年の頃、東北6県太平洋側に原発なきは岩手だけ。県北僻遠の田野畑村に原発立地の話が出た。村の婦人会の先頭に立つ岩見ヒサという一人の無医村開拓保健婦が「吾が住み処ここより外になしと思う 大気清澄にして微塵とどめず」と原発反対に立ち上がり、奮闘の末、「国立公園の中に原発は作らせない」宣言を勝ち取った。生来豊かさと無縁な村人も森と海の自然を選択した。

「空に吸われし(啄木)・透明な清潔な風を感じ(賢治)」、この刹那だけかも知れぬが、岩手は、コロナさんの棲みかをそっとしてあげよう。(鴉呆庵日記・2020年6月5日)

主な内容紹介

- 第一章 鴉呆庵の雑談教室(十五篇)

- 我が心の美術館・平次親分の心遣い・風花に託して・青春と会いに行く旅 他

- 第二章 頬杖を突く日々(九篇)

- スポーツ王国・馬淵(まべち)川の源流から・はてしない有限の中で 他

- 第三章 少憩・絵草子(十二篇)

- 武士道を思う・「早池峰幻想」に寄せて・青い城紀行・霧深きバーモントの秋・森は海の母 他

- 第四章 時計台(十一篇)

- 手作り大根・鉄腕アトムの家・東と西の狭間で・烏雲(ウーユン)の奇蹟・愛好家のふるまい・旅の裏窓 他

- 第五章 球児百年(三篇)

- 少年 久慈次郎・甲子園ベンチに入って・私の高校野球

- 第六章 消印有効(七篇)

- 地球の冬から・カリブの海と空の青さ・旅の手帳から 他

- 第七章 百万人の英語教科書(三篇)

- クラウン・リーダーと長岡擴・その一・その二 他

- 第八章 蔵出し 掘り出し よもやま百年(三篇)

- K君への手紙・文明開化の使者・北国英学事始

- 終章にかえて・ 絵に残された四半世紀前の三陸リアス海岸

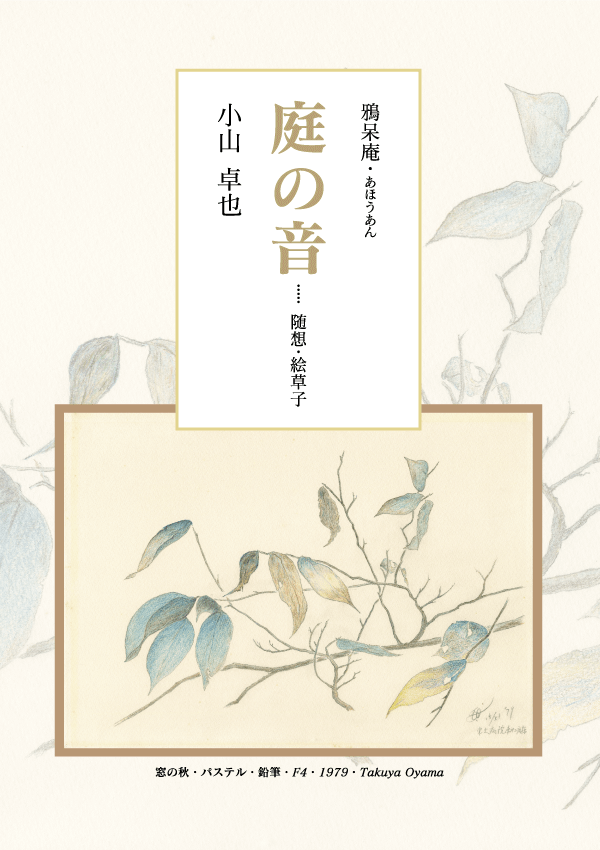

- 【 絵 】油彩、水彩、グァッシュ、鉛筆画等三十一作品掲載

- 絶賛発売中

- A5版 270頁

- 価格:1,600円(税別)

文中掲載の作品から

「早池峰幻想・油彩」(第三章 「早池峰幻想」に寄せて)掲載。

「吉里吉里国 四十八坂冬波碧海・油彩」(第三章 ひょっこりひょうたん島)掲載。

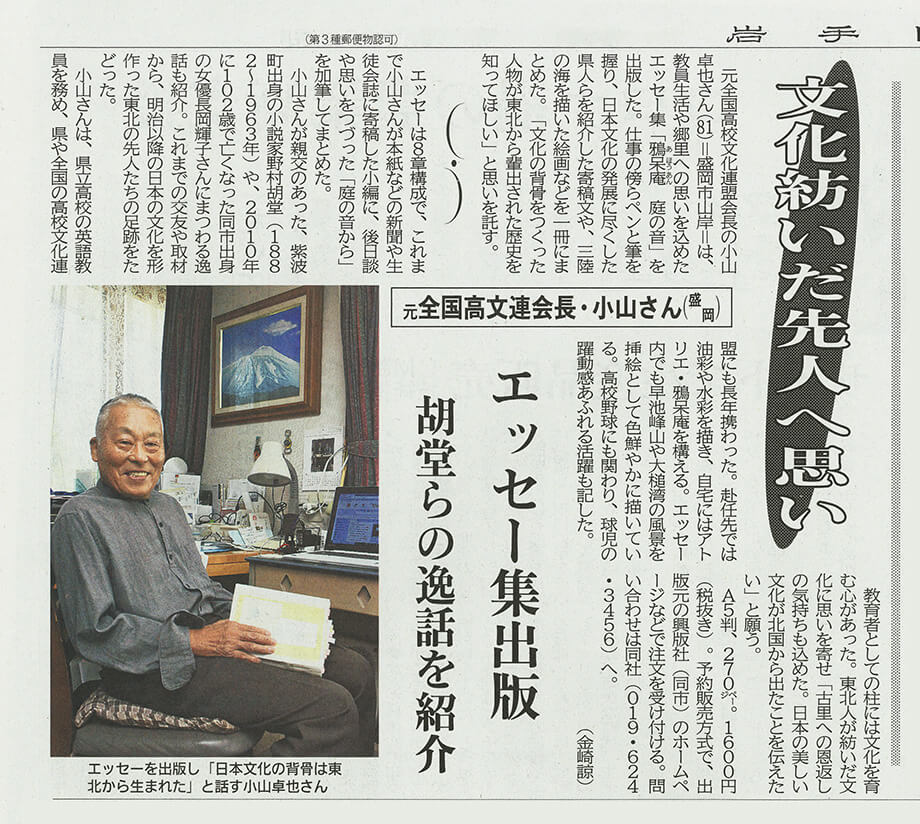

小山卓也Takuya Oyama

1938年盛岡市生まれ・東京・岩手県内各高校にて英語教員を務め、盛岡第四高校長のとき第7代全国高校文化連盟会長兼務。2005年文化庁長官賞。母校盛岡第一高時代は野球部長として1978年夏甲子園出場。また、教師生活の傍ら文筆・絵画をよくし、執筆活動では、「熱球」(1980岩手県高野連・共同執筆)、「遥かなる北の青春」(1981河北新報社)、「百万人の英語教科書」(1984三省堂ぶっくれっと連載)、「海の扉

―

新渡戸稲造の漂流」(1991河北新報社連載)等々がある。近年は、絵画に親しんできたが、東日本大震災を境に、四半世紀前の2年間、大槌高校在職時代に描いた三陸リアス海岸の四季の絵を表紙絵(裏表紙エッセイ)にして「作品ノート」(和紙風自由帳)を作製し、教え子たちによって立ち上げられた「ブック・エンド・ドリーム・プロジェクト」を通じて頒布、その収益金を被災地の児童生徒の図書支援に向ける復興支援活動に努めている。盛岡市在住。MAIL:jcdqk720@outlook.jp

応援コメント

書かれたものを拝読して、きわめて誠実な文章だと感心いたしました。

何かを要領よくやりすごしたり、誤魔化したり逃げたりということを潔しとしない生き方をされてきた筆者ゆえの作品であることも伝わってきます。

分刻み秒刻みで情報が発信され、消費される時代に、自然の四季が移り変わるように、どっしりと地に足をつけた思考や思索に触れて、心が豊かにうるおうようにも思いました。さすがに何冊も本を出された方だと思います。

ご家族との交流、ゴッホや石川啄木にみるような芸術や郷里への思い。とても興味深く拝読しました。

『私とあく童たち』で紹介されている一節、「現在でも苦悩はある。経済的に豊かになり、情欲を満たすための苦悩である。自分たちに都合のよい理論だけを通そうという苦悩である。こうした理論だけを主張するところには、教育は存在しない。闘争があるだけである」という記述にも胸を打たれました。

小山卓也さまの文章に触れることができて本当によかったと思います。

教師としての学生との交流、若者へのメッセージ、石川啄木や金田一京助、野村故堂らの友情など、断片をかいまみるだけでも印象深くはあるのですが、どこかお書きになっている内容だけでは物足りなく感じることがありました。

それでもこの文集を読んで、美しい日本を守っているのは、小山さまのように筋を通した生き方をされている、そして文化を守ろうという強い気概を持つ---そういう地方の方々なのであるとあらためて認識しました。お金と遊興を求め人生を暇つぶしのように過ごす、いわゆるヒルズ族のような起業家たちでは決してないのだと。

文藝春秋は小山さまのような、まっとうに生きる人たちと共にありたい、そばに寄り添いたいと願う雑誌であり会社です、今後のご健筆を期待しております。

株式会社 文藝春秋

文藝春秋編集局局長

島田真